一年来,我校学生工作部(处)、团委深入学习贯彻全国、全省教育大会精神,不断完善和深化教学思政、日常思政、网络思政、实践思政、思政队伍建设,以“大思政”格局系统推进新时代立德树人工程,彰显为党育人、为国育才的使命担当。

积极支持教学思政。充分发挥红色资源育人功能,建设红色文化课程群虚拟教研室(省级),健全“1+3+N”文化育人课程体系,开发“1+2+2”革命文化课程,编写《苏区革命文化简述》《苏区精神》等校本教材17部,主编的《苏区报刊史话》《解码中央苏区红色基因》等书籍即将公开出版。

成立“大思政课”实践教学中心,完善校、地、馆、企共建社会大课堂机制,进行“跨越时空的对话”场域构建与资源开发,举办“校馆协同·数字赋能”大思政课实践教学研讨会,开展“大思政课”实践教学创新大赛,建设“大思政课”实践教学案例库,协同破解“大思政课”实践教学难题。

聚焦乡村振兴、产业发展、生态文明、基层治理、对外开放、科技创新、文化教育、红色旅游、非遗保护、新基建等十个领域挖掘赣南苏区振兴发展故事,创新“三讲一悟”(行业专家实例讲事理、专业教师实景讲学理、思政课教师实话讲道理,学生实践悟真理)课程范式,打造“苏区振兴”思政大课,将新时代伟大变革成功案例有机融入大学生思想政治教育体系。

用心做实日常思政。贯彻以生为本理念,开展“校领导与学生面对面”恳谈会、校领导开学第一课、学生食堂陪餐活动,实施经济困难学生隐性资助举措,做实领航工程、暖心工程。

浓厚“学在赣师”氛围,指导各学院建设大学生学习发展与支持中心,举办“四典仪”(开学典礼、毕业典礼、五四表彰、学生荣誉盛典)、四展示(学支中心成果展示、红色班级成果展示、社会实践成果展示、优秀学生事迹展示)活动,健全规范学生荣誉体系,激发学生学习动力,增强学生学习获得感。

强化社区育人功能,实施“一站式”学生社区服务创新行动,建设心灵驿站、“职引成长”工作室、“红石榴”工作站等社区思政阵地,推进心理健康教育、职业规划教育、民族团结进步教育进社区,工作案例《“苏区红”滋润“石榴籽”》在全国高校思政网展示。

培养学生积极心理,开展“周五心灵直通车”直播、“咨询师说”微视频展播、“午后心茶”减压放松、心理健康团体辅导、525心理健康活动月系列活动,建设阳光校园。学生编演作品《心像追踪者》荣获江西省高校校园心理情景剧大赛一等奖。

数字点亮网络思政。出台《数字赋能红色文化育人转型与重塑三年行动计划(2025-2027年)》,成立红色文化资源数字化创新研究中心,打造以“苏区红”数字资源库为平台引擎、以“数字思政”为创新特色的思政品牌,努力践行学校作为首批全国红色文化弘扬基地、全省红色基因传承示范校的使命担当。

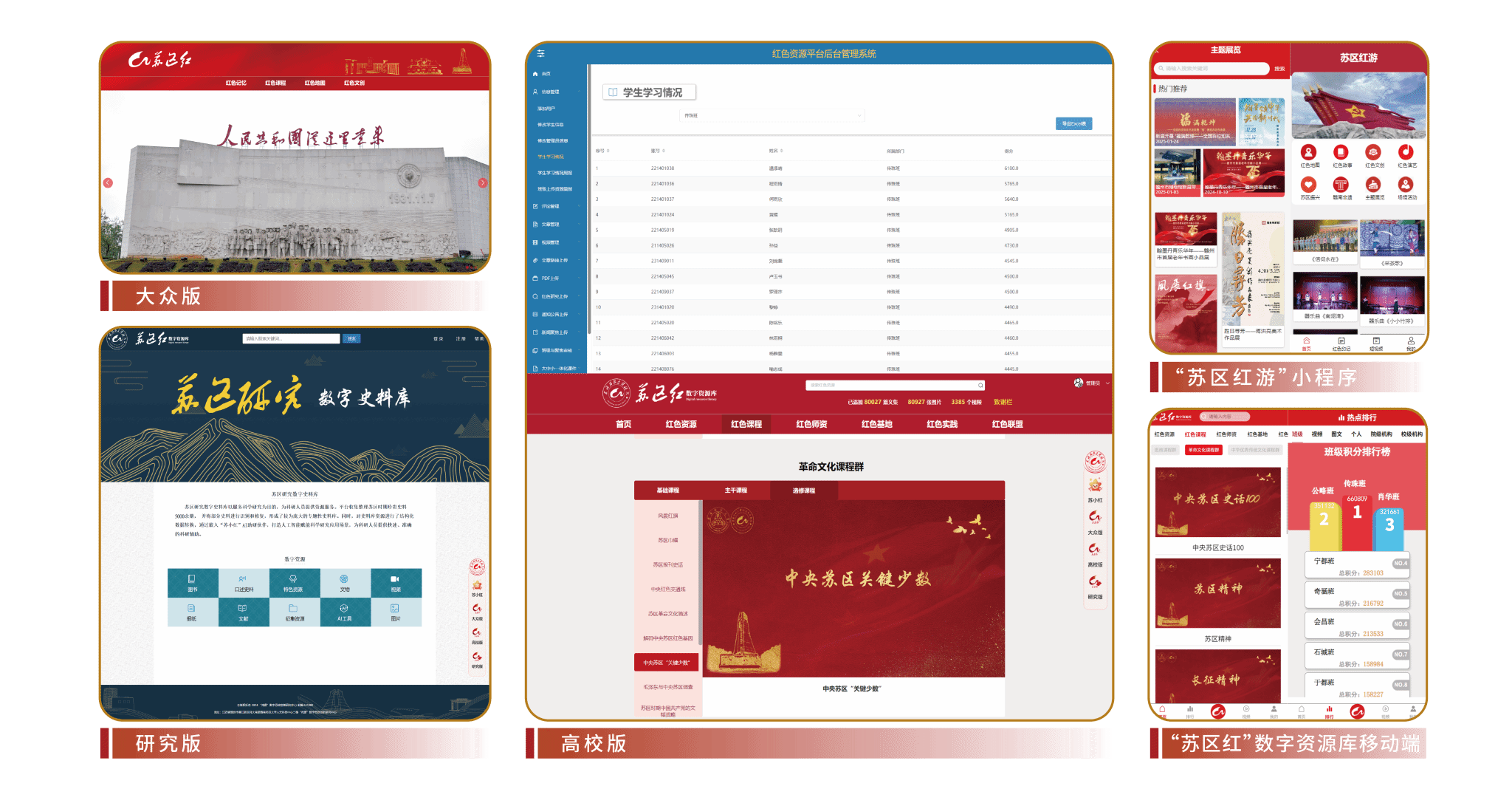

推进“苏区红”数字资源库扩容升级。截至目前,“苏区红”数字资源库形成红色文献、文物、故事、标语等十二大类资源体系,拥有“文、声、图、影、景”等多模态资源30余万个,实施完成“三网两端”(三网:大众版、高校版、研究版网站,两端:三网手机访问端口和“苏区红游”小程序)系统重构,开发了“苏区红”数字思政大模型、“苏小红”AI智能体,打造了数字地图、数字场馆、知识图谱等人工智能赋能“大思政课”实践教学系列应用场景。

“苏区红”数字资源库赋能“大思政课”建设的做法产生积极广泛的社会影响,相关成果在全国高校思想政治工作特色品牌培育创建专题研修班介绍展示,在光明日报、中国教育报等媒体报道,亮相2025年江西省网络文明大会、第五届江西高校红色文化论坛,立项2025年度高校思想政治工作质量提升综合改革与精品建设项目3项,获第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛人工智能专项赛一等奖。

全员开展实践思政。对标学校“543”体系建设和“464”行动计划,培育建设第二课堂精品活动,开展谷雨诗会、校园草坪音乐节、“振兴杯”篮球赛等校园文化活动,拓展实践育人空间和阵地。

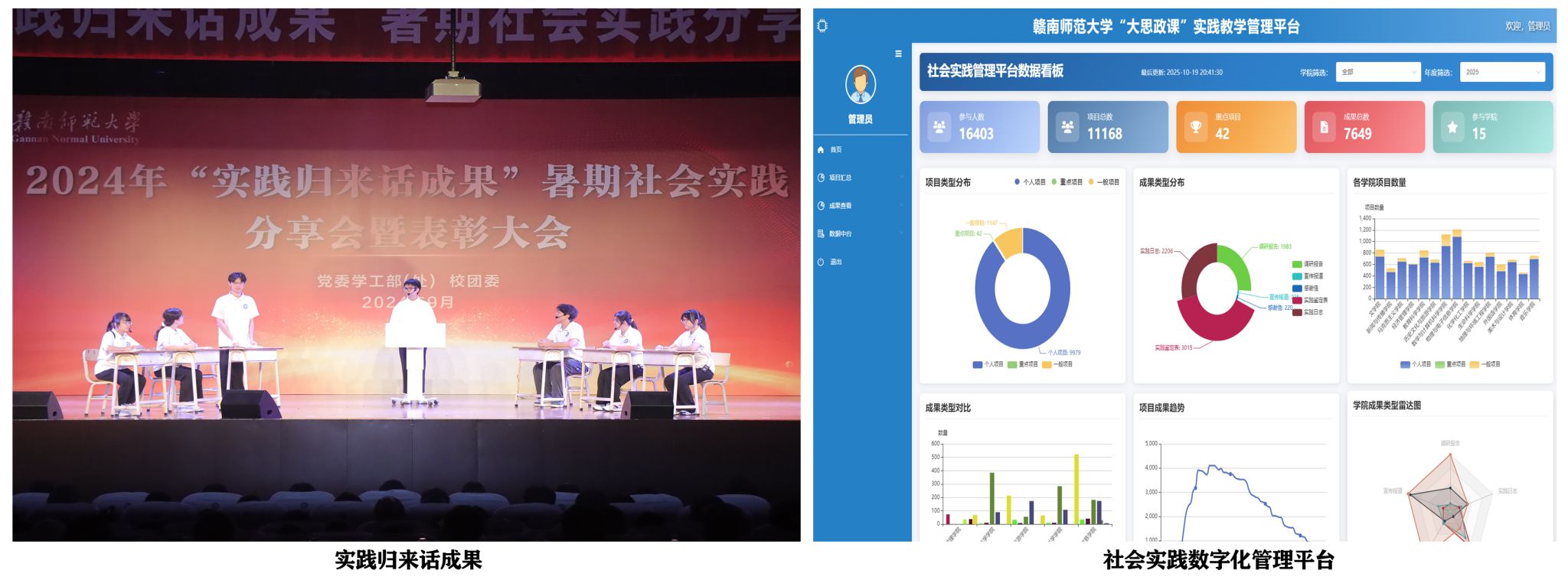

积极探索辅导员队伍与思政课、专业课教师协同育人机制,创新搭建社会实践数字化管理平台,按照主题化、课程化、数字化、全员化的工作思路,生动开展大学生社会实践。2025年暑期,学校1076支团队、400余名指导教师、16403名学生深入赣南等原中央苏区开展社会实践,形成图文资料、视频记录、调研报告等实践成果7672项。

锻造过硬思政队伍。建设辅导员发展中心、辅导员“日新成长”平台,完善辅导员组织体系、培训体系、项目体系、支持体系、评价体系、文化体系,开展辅导员职业三级认证,加强对辅导员职业成长的分类引导,实施辅导员卓越计划,构建“大鱼前导,小鱼尾随”的辅导员职业发展格局。一年来,辅导员队伍中涌现全国辅导员年度人物黄晖、江西省高校最美辅导员黄烨等先进典型,获批全国高校辅导员名师工作室1个,立项教育部人文社会科学研究专项任务项目 (高校辅导员研究)1项。